台湾社会意识形态与政治生态在近20多年的逐渐量变过程中已经发生诸多质变。

这在相当程度上决定了当前台湾各政党在选举政治中的竞争力,进而影响选举结果。

在社会意识形态与政治生态质变的同时,“韩流”现象正在成为台湾社会的一个新

脉动。庶民正在“经济觉醒”,但普遍性的“经济觉醒”进而“政治觉醒”尚待时

日。而在当前的台湾社会意识形态与政治生态格局下,国民党放弃“九二共识”,

必将未获其利先受其害。国民党想要东山再起,需要坚守“九二共识”,等待广大

“庶民觉醒”,更需要重拾理念,凝聚组织,重视教育与宣传的作用,并长期经营,

才能吸引民众,从而增强政党竞争力。

一、当前台湾社会意识形态与政治生态的五大质变

2020年台湾“大选”结果再次验证了2014年笔者对台湾社会意识形态与政治生

态已经发生了几个质变的判断:一是政党发展方面,在“国退民进”的量变中实现

了从“国强民弱”到“国弱民强”的质变;二是意识形态方面,在“蓝消绿长”的

量变中实现了从“蓝大绿小”到“蓝小绿大”的质变;三是国家认同方面,在国家

认同疏离的量变中实现了从“两岸一国”到“一中一台”的质变;四是统独意愿方

面,在“统消独长”的量变中实现了从“追求统一”到“追求独立”的质变;五是

统独力量方面,在“统消独长”的量变中实现了从“统大独小”到“统小独大”的

质变。

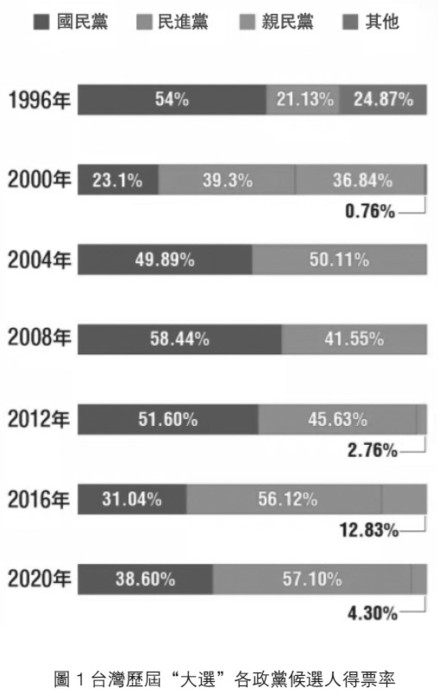

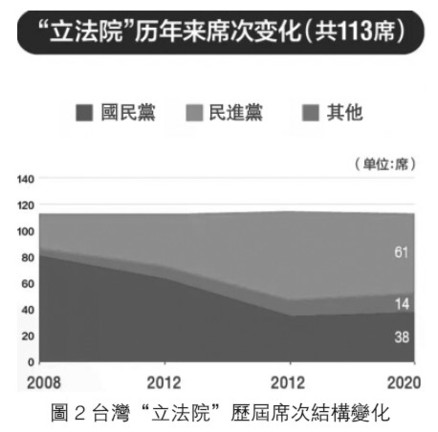

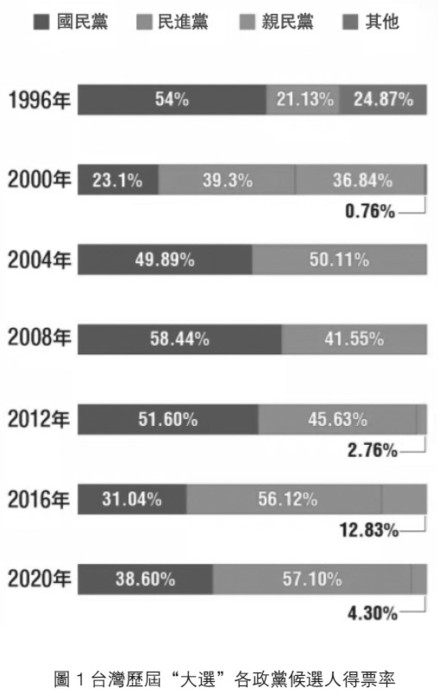

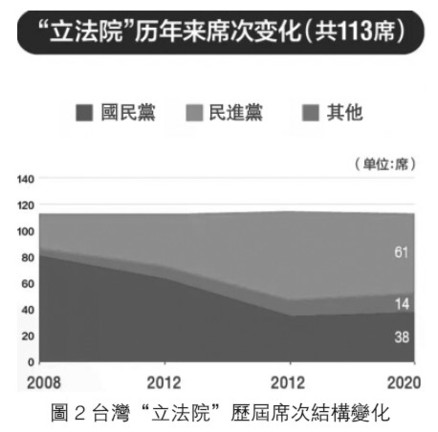

台湾社会意识形态与政治生态结构从量变到质变的转变,基本上直观地体现在

历届大选中国民两党或蓝绿两大阵营所推出的台湾地区领导人候选人的得票率及所

谓“立法委员”选举中国、民两党或蓝绿两大阵营“立法委员”的席次的此消彼长

的变化中。

图1:台湾历届“大选”各政党候选人得票率

图2:台湾“立法院”历届席次结构变化

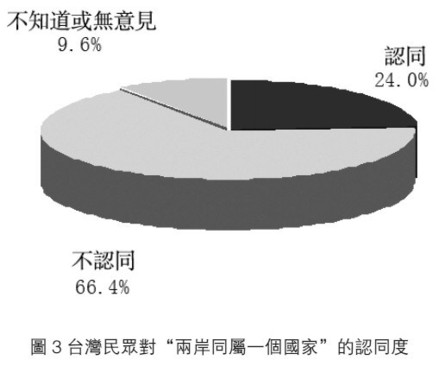

事实上,当前台湾社会意识形态与政治生态的上述五大质变,已为笔者早先的

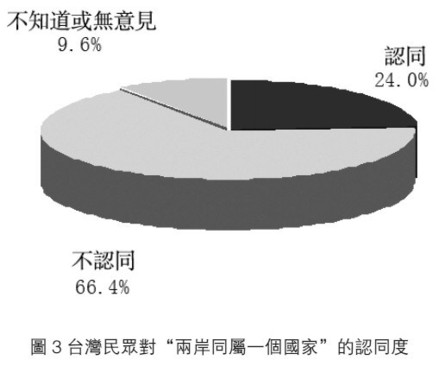

内部民意调查以及台湾众多公开的民意调查所一再揭示。例如,笔者内部民调显示,

逾66%台湾民众认为两岸是两个不同的国家,即便台湾当局所称的“一中各表”,也

并非台湾主流民意,广义认同两岸同属一个国家者不到25%。

图3:台湾民众对“两岸同属一个国家”的认同度

注:受访者对“大陆和台湾同属一个国家,但这个国家的名字两岸认知上有所

不同,大陆方面称它为中华人民共和国,台湾方面称它为中华民国”,不认同的比

例高达66.4%,认同者为24.0%, 而不知道或无意见者9.6%。

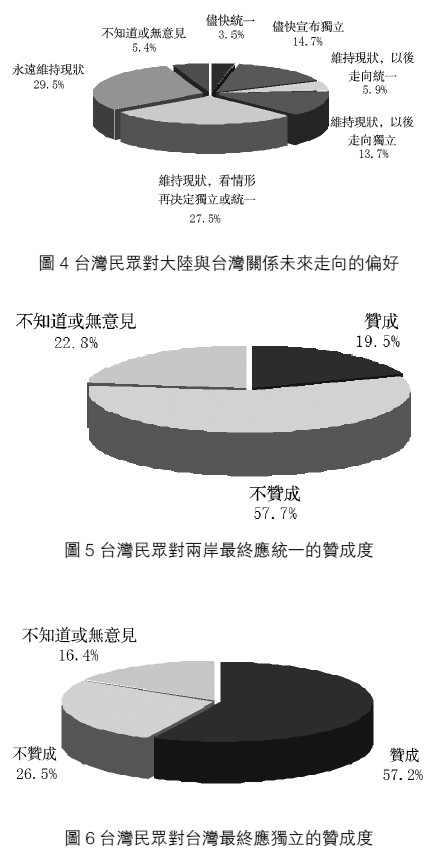

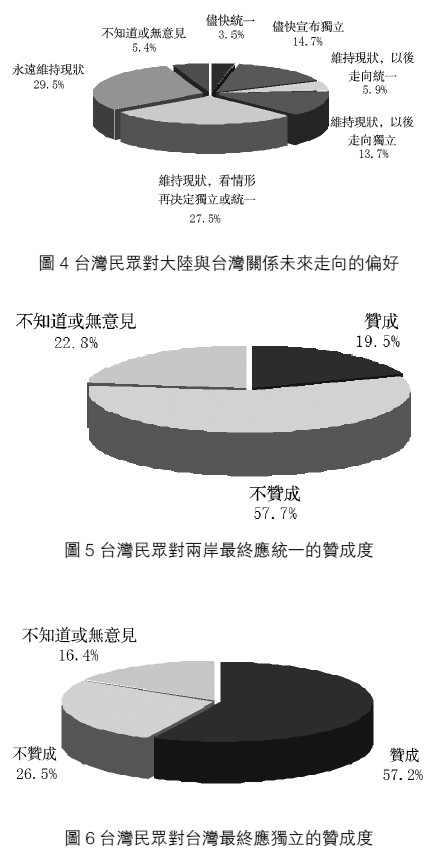

民调也显示,台湾民众对两岸关系的主要倾向(76.6%)仍然停留在维持现状上。

但维持现状偏向独立的比例(28.4%)是偏向统一比例(9.4%)的3倍左右;不赞成两岸

最终应统一的比例(57.7%)是赞成者(19.5%)的近3倍,赞成台湾最终应该独立成为一

个新国家的比例(57.2%)是不赞成者(26.5%)的2.2倍。

图4:台湾民众对大陆与台湾关系未来走向的偏好

图5:台湾民众对两岸最终应统一的赞成度

图6:台湾民众对台湾最终应独立的赞成度

二、台湾社会意识形态与政治生态质变的主要原因

台湾社会意识形态与政治生态质变是由诸多因素长期综合作用形成的。这里以

台湾民众的国家认同与统一意愿为例。当前,台湾民众普遍偏向维持现状,不愿统

一,倾向独立,特别是国家认同疏离及年轻世代“天然独”,既有客观层面的因素,

也有主观层面的原因,既有历史因素,也有现实原因,但主要的根源性问题在于近

20年来以民进党为代表的台湾绿营势力刻意运用台湾内部的基于“一边一国”或

“一中一台”定位并运作的政治体系、教育体系与舆论体系,不断形塑“仇中”、

“恐中”、“反中”、“台独”意识形态的结果。所谓“天然独”实则是“人造独”。

一是“二战”以来国际社会总体上处于长期的和平发展时期,即便国小力弱但

安全问题并不明显,于是自由主义广泛盛行,一些地区的民众在内心深处更偏好于

追求独立。这种偏好类似癌症肿瘤基因,但未必一定形成癌症肿瘤。种子未必会发

芽。

二是1895年台湾被日本殖民以来,特别是1949年以来海峡两岸各自走上不同的

发展道路,实行不同的社会制度,并疏于交流往来,加之两岸当局为了各自的意识

形态在教育与宣传方面长期丑化对方,使得两岸民众缺乏共同的经历、共同的利益、

共同的观念。这些因素只是类似“温床”,为“台独”意识的产生提供可能性,但

没有必然性。例如在“两蒋”执政时期,海峡两岸制度不同,道路不同,基本上也

没有什么交流,甚至炮火相向,但基本上没有国家认同与“台独”意识问题。事实

上,当时的国民党当局仍然基于“两岸同属一个中国”定位并运作其政治体系、教

育体系与舆论体系,有效地抑制了“台独”意识的发展。

三是台湾绿营政客、政党、当局刻意运用基于“一边一国”或“一中一台”定

位并运作的政治体系、教育体系与舆论体系,长期进行“仇中”、“恐中”、“反

中”、“台独”意识形态的负面宣导。这使得台湾社会的意识形态随着人口的新陈

代谢在长期的量变过程中走向质变,也使得大陆推行合作交流、和平发展的动机与

行动一再被污名化,基本上冲销了两岸交流的作用。众所周知,从李登辉当政后期

提出“两国论”到陈水扁当政期间台湾当局“去中国化”的种种行为(特别是教育与

舆论宣传中的“文化台独”)所影响的台湾青少年,现在已经长大成人,成为了民意

调查受访者的重要组成部分。粗略估算,台湾每年出生率约1%、死亡率约0.7%。这

意味着自“两国论”推行至今20多年来,每年约增加18万人口偏向不认同“两岸同

属一个国家”(估计新增人口中约80%偏向“两岸两国”或“一中一台”立场);与

此同时,偏向认同“两岸同属一个国家”的人口每年约减少13万人(估计死亡人口

中约80%偏向“两岸一国”立场)。

四是2008年国民党重新执政以来,在马英九当局“三不政策”(“不统、不独、

不武”)的规范下,台湾并没有在教育、舆论等事关国家认同的意识形态领域进行

及时的拨乱反正。马英九当局采行的“三不政策”是一个“负面表列”的、只是给

社会以自由但未给社会以方向的政策。这一缺乏明确方向性的政策,一方面让台湾

人民不知道往哪里走,不知道为何而战,意识形态因此更加混乱;另一方面,在

“三不政策”的规范下马英九当局并没有在台湾的教育、舆论等事关国家认同的意

识形态领域进行及时的拨乱反正,“国统纲领”冻了就冻了,课纲“去中国化”就

去了,中华文化下的社会大众会猜测认为马英九当局默认前朝陈水扁当局的“去中

国化”政策,结果国家认同继续疏离,“台独”意识继续泛滥。

五是马英九当局时期两岸合作交流的协商谈判是以两岸对等的身份进行的,而

台湾当局及媒体将“九二共识”定义为“一中各表”,并一直特别强调“各表”。

在“台独”已成主流意识形态的背景下,这会引致台湾民众认为两岸是两个不同的

国家,也就是说客观上会将两岸在合作交流、协商谈判等事务性层面的“对等”,

理解为两岸是在国家身份层面上的“对等”。

六是近30年来,在对台湾社会意识形态的引领方面,两岸主要政党的作为明显

不同,结果台湾社会意识形态为绿营政党所引领。事实上,近30年来,在对台湾社

会意识形态的引领方面,民进党是长期坚持不懈、积极作为;而自台湾开放“报禁”、

“党禁”之后,在反“台独”方面国民党基本上是作壁上观、消极无为;而大陆改

革开放以来,共产党忙于领导大陆自身建设与发展,在引领台湾民意方面除了与来

大陆投资、发展、旅游、访问的台湾民众进行作用十分有限的交流之外,基本上处

于隔岸观火、无所作为的状态。

需要指出的是,对于台湾民众的国家认同与统一意愿的走向,主要的内因在于

台湾社会的政治体系、教育体系与舆论体系在两岸关系性质上的定位及其运作的影

响;两岸交流只是一个外因,需要借助内因而发生作用。然而,海峡两岸对和平发

展的未来方向与目标(是否要统一)至今没有共识;台湾方面还认为两岸经济社会

(文化)紧密交流与联系虽然有利于台湾民生经济发展,但不利于台湾政治主体性

的维系或“台独”分裂目标的实现。因此,台湾方面不仅对推行有助于两岸交流合

作与和平统一的政策措施的意愿不足,甚至根本不愿意,而且还有意无意地通过其

内部基于“一边一国”或“一中一台”定位的政治体系、教育体系、舆论体系进行

反向操作,结果基本上冲销了两岸交流对于增进台湾民众国家认同与统一意愿的正

向作用。

三、台湾社会意识形态与政治生态质变对政党竞争力的影响

在台湾社会意识形态与政治生态上述质变的背景下,民进党当前在两岸关系性

质定位及发展取向上“政治正确”,获得台湾多数民众特别是年轻世代的认同与支

持,已经进入“政治正确”的收获期。这就是为什么近几次“大选”中民进党总是

寻找机会主打基于“一中一台”定位的“主权牌”或者“统独牌”。

加之,当前台湾广大庶民也只是“经济觉醒”,尚未“政治觉醒”(台湾多数

民众尚未认识到,在中国大陆成为经济全球化的一个主要中心的国际政治经济格局

下,当前台湾民生经济搞不好呈现“闷经济”状态的主要的根本性原因在于搞不好

两岸关系而边缘化,因而难以有效地全球化运作,岛内外投资人因台湾出口环境、

投资环境、发展环境不好而不愿意在岛内投资生产),而年轻世代特别是尚未工作

的啃老族在父辈提供的“小确幸”环境中连“经济觉醒”都还没有。那些已经工作

的年轻世代虽然已经体会到满意薪资的工作很难找到,但因未曾经历过台湾钱淹脚

目的时代而视当前“闷经济”状态为发达经济体之常态,因此也不会去多加反思。

在上述背景下,台湾“大选”中,民进党很容易操作基于“一中一台”定位的

“主权牌”及“统独牌”而获得被洗脑的台湾民众特别是年轻世代的认同与支持。

笔者在2016年台湾“大选”后接受香港中评社采访时曾预言4年后只要台湾民生经济

没有大的恶化的情形下,民进党将继续执政台湾,并可能有12年的执政机会。2020年

“大选”已验证了笔者的部分预言,“大选”后笔者再次接受香港中评社采访时已

再次做此预言。

事实上,台湾社会意识形态与政治生态上述质变是近20多年来逐步量变所形成

的,一旦形成,在今后的相当长的时期之内的量变过程中就具有一定的质的稳定性,

也是影响台湾选举的一个主要的内因。就2020年台湾“大选”而言,外部因素的影

响看起来是蛮大的,但是外因能够起作用,主要是因为有内因的基础,毕竟内因是

事物变化的根据。

现在台湾民众特别是年轻世代比较认可民进党的一些政治主张,特别是在两岸

关系方面,比较亲民进党。这如前所述当然是民进党成立30多年来,利用各种条件,

坚持不懈地长期改造台湾社会意识形态的结果。在这种内因的基础上,当台湾外部

环境提供了民进党打“主权牌”、“统独牌”的契机时,外因的作用就会显得很强

大。

事实上,影响2020年台湾大选的主要外因包括三个:第一个就是大陆在2019年

1月初提出和平统一五大政策主张,提出探讨“一国两制”台湾方案。这让蔡英文

“捡到枪”。事实上,这支枪本来就是民进党制造的,只要有机会就可以捡起来用。

所以,蔡英文当天下午就跳出来利用“不愿统、倾向独”的普遍民意,公开反对统

一,甚至故意把“九二共识”扭曲为“一国两制”。

第二个更大的外部因素是香港动乱。香港是“一国两制”的实践地。蔡英文声

称“今日香港,明日台湾”,来影射“和平统一,一国两制”不好。这也是利用

“不愿统、倾向独”的普遍民意打“主权牌”、“统独牌”的做法。

第三个就是美国因素。台湾人一直有“哈美”的情节,认为美国会保护他们。

现在中美关系进入到战略竞争的时代,美国为了利用台湾对付大陆,在这次选举中

公开支持蔡英文及民进党。美国做出了一系列支持蔡英文当局的事情,包括通过

“与台湾交往法”等,让台湾社会认为蔡英文当局是能得到美国的支持的,蔡英文

当局一边倒向美国的做法也正是在利用台湾的“哈美”情节。

这些外部因素最后使得整个台湾社会的氛围发生了根本性的变化。在2018年

“九合一”选举的时候,台湾社会的氛围主要是对民生经济不满、对蔡英文当局施

政不满。但2019年台湾社会的主要氛围逐渐发生了显著变化,“不愿统、倾向独”

的所谓“主权捍卫意识”燃烧起来了。这种氛围环境十分不利于韩国瑜与国民党的

选举。

在社会意识形态与政治生态的量变过程中,台湾的媒体与舆论体系多被“绿化”。

蔡英文当局实际上也加强了对媒体与舆论的掌控。台湾媒体与舆论体系在台湾社会

氛围的变化中发挥了推波助澜的作用。结果,不利于韩国瑜及国民党选举的东西满

天飞,不利于蔡英文及民进党选举的东西基本上都很难发酵。

选后很多人认为外部因素有巨大作用,但实际上内因是变化的根据,外因是变

化的条件,外因是通过内因而起作用的。因为内因如此了,才会让蔡英文“捡到枪”、

“捡到炮”,外因的作用才显得很巨大。

事实上,2020年的选举结果基本上反映了当前台湾社会意识形态、政治生态的

结构。总体上看,选举过程中,蔡英文及民进党基于台湾内因,利用外因有利因素,

主打基于统独立场的“主权牌”、“美国牌”,总体上有效掌控了选举议题,有效

掌握了选战主战场,呈现积极进攻态势;韩国瑜及国民党多数时候呈现被迫因应、

拿香跟拜、被动挨打的状态,基本上陷入人家设定的战场中跟着打“主权牌” 、

“美国牌”。结果,这次选举基本上回到了“蓝绿对决”的局面。而在“蓝小绿大”

的结构下,选举结果可想而知。

本来韩国瑜、国民党的优势在于打“安全”、“有钱”牌,但是未能充分利用

有利因素、适当应对不利因素,未能有效掌控选举议题,未能掌握选战主战场,基

本上跟着人家打“主权牌” 、“美国牌”,结果选举中“捍卫主权”成为选举的主

要议题。这激发了很多有所谓“主权意识”的台湾民众出来投票,并支持蔡英文。

结果这次投票率高达近75%,蔡英文也创造了领导人选举票数新高,拿到了57.1%的

选票,高达817万票。

韩国瑜加上宋楚瑜的得票率是43%。57:43基本上体现了台湾当前的社会意识形

态与政治生态结构。韩国瑜拿到逾38.6%的选票,实际上已经让一部分政治“中间”

的庶民甚至一部分政治“浅绿”的庶民支持他了。按照国家认同的比例来看,目前

认同“两岸是一个国家”的人不到25%,认同“两岸是一中一台”的比例高达66%以

上。这样看来,实际上蔡英文得到的票还没有达到持“一中一台”的国家认同比例

那么高。从这个意义上来讲,韩国瑜打“安全牌”、“有钱牌”实际上已经起到了

部分平衡作用,就是拿到了一部分虽然在所谓“主权意义”上面认同“一中一台”

甚至趋向将来“独立”的一些选民的票。这部分人基于和平安全的顾虑,基于民生

经济的考虑,没有投蔡英文的票,所以蔡英文并没有拿到66%这么高的选票,而只拿

到57.1%。

这样看来,韩国瑜虽然最后输了,但是他打的“安全、有钱”牌,实际上还是

有一定的成效的。所以这场选举,韩国瑜实际上并没有大输,基本上反映了当前的

意识形态与政治生态结构状况,只不过他没有充分发挥有利因素的作用,没有适当

应对不利因素,未能掌握有利于自己的选战主轴,而是进入到了别人设定的战场,

这样很难赢得更多的选票。现在是“绿大于蓝”的时代,即便是所有的蓝营选民都

支持他,他也赢不了,所以得想办法另辟战场。

韩国瑜及国民党有利的战场包括两个:一个是进攻民进党执政成效不彰、贪腐

等问题;另一个,自己要做一些事情,证明自己能够让“台湾安全”、“人民有钱”,

要在这方面做出成绩来。毕竟韩国瑜现在不是庶民,是市长,他要兑现选高雄市长

时的承诺,让高雄市民发大财。而这一点也是韩国瑜没有做好的地方。结果他在短

时间就要离开市长位置出来参选领导人的正当性、说服力就明显不足了。

事实上,高雄市2019年上半年的民生经济数据还不错,但是下半年就不行了。

韩国瑜也只有3月份来过大陆拜过码头,签了一些出口订单,陆客团也有到高雄。韩

国瑜的团队并没有继续深耕大陆,跟大陆交流合作,也就意味着后续就没有足够的

陆客到高雄了,也没有足够的订单购买高雄产品了,最终没有能够让高雄市民继续

发大财,他离开高雄参选的正当性就一定会受到质疑。

毕竟台湾多数选民还是小市民,不太认同刚刚当市长尚未兑现承诺就离开高雄

去选台湾地区领导人。除非韩国瑜在高雄任内能够兑现让高雄人民发大财的承诺,

高雄人民才会同意他离开高雄去选台湾地区领导人;如果韩国瑜确实能做到这一点

的话,其他县市的庶民才会确信韩国瑜当台湾地区领导人也能够让他们发大财,才

会有更多的民众支持韩国瑜,甚至会有更多的首要追求安全、有钱的“浅绿”庶民

支持他。如此,才有可能突破蓝绿格局,赢得选举。

四、台湾社会意识形态与政治生态质变下的新脉动

在台湾社会意识形态与政治生态质变下,虽然韩国瑜败选,但是“韩流”的势

力仍在发展中。这是一个新的社会脉动,是值得研究台湾问题的专家学者以及大陆

对台工作重视的社会现象。

如前所述,台湾民众已经被民进党洗脑20多年了,民进党已经进入了“政治正

确”的收获期时代。但是近20年来的经济全球化加剧了贫富分化,广大庶民获得感

不足。特别是台湾经济成长持续下滑,“闷经济”已经长达20来年了,广大庶民对

很难赚钱的民生经济困境是越来越不满的。而六次普选、三次政党轮替以来,广大

庶民发现国、民两党的权贵们都在骗选票、分蛋糕、分资源,并没有解决他们的

“有钱”诉求。很多庶民开始“经济觉醒”,特别是那些45岁以上的民众曾经历过

“钱淹脚目”的时代,发现近20年来越来越难赚钱了,所以率先“经济觉醒”。结

果,台湾社会开始出现庶民因“经济觉醒”而“起义”的现象。这正是所谓“韩流”

的主要成因。

但是台湾民众的“经济觉醒”还没有完成,特别是还没有工作、靠着父母的积

蓄维持“小确幸”的一帮年轻世代,他们并没有他们父辈那样的经历,不仅没有

“经济觉醒”,更不用谈“政治觉醒”。“政治觉醒”就是要明白,为什么今天台

湾社会民生搞不好。台湾多数民众尚未认识到,当前台湾社会民生搞不好的主要的

根本性原因在于搞不好两岸关系而边缘化。那些即便是已经“经济觉醒“的庶民,

也还有很多人没有达到“政治觉醒”阶段。而没有“政治觉醒”的民众特别是年轻

世代基本上是容易接受蔡英文及民进党在两岸关系方面的主张的。

如果台湾的民生经济继续坏下去的话,“穷则思变”,“痛则通”,将来会有

更多的人“经济觉醒”,进而“政治觉醒”。那些年轻世代步入社会后,自己要独

立找工作、找饭吃的时候,才会开始慢慢觉醒。从这个角度上来说,如果2018年

“九合一”选举算是地方层面的第一次“庶民起义”,那么2020年1月这次选举就是

在“大选”层面的第一次“庶民起义”。地方选举层面“庶民起义”算是成功了,

但在“大选”层面因为民众远未“政治觉醒”而失败了。

“庶民起义”可谓台湾社会变化中的一种新的脉动。今天“庶民起义”不成功,

并不意味着这种现象将来就没有了,更不意味着“庶民起义”将来也不会成功。只

要中国大陆依然维持着经济全球化的中心地位,而台湾不能处理好两岸关系而与大

陆整合发展,台湾就将继续边缘化,“闷经济”就将继续“闷”下去。将来会有更

多的庶民,包括今天那些尚可小确幸的年轻世代,都将会“经济觉醒”,并将会从

“经济觉醒”走向“政治觉醒”。

广大民众一旦“经济觉醒”并“政治觉醒”,相应地,接受民进党主张的民众

就会减少。也就是说,在今后的选举中,包括地方选举和大选,“经济觉醒”、

“政治觉醒”的这一股力量,就有机会推翻民进党的政权,而民进党如果不调整其

大陆政策主张就可能难以重返执政。但这个“觉醒”过程会比较漫长,可能还需要

10多20年左右的时间。目前台湾的“经济觉醒”都还没完成,更不用谈“政治觉醒”。

但从长期上看,这个现象值得研究台湾问题与两岸关系问题的专家学者密切观察、

高度关注;大陆的对台工作也应该注意这一社会脉动现象,宜思考如何能够运用这

种社会脉动现象来达成对台工作的目标。

五、台湾社会意识形态与政治生态质变下国民党的出路

2020年大选失败以来,国民党一如过往又开始了所谓的检讨与争论。国民党的

许多中、青年世代,包括参选国民党领导人的候选人,多将选举失败主要归因于国

民党两岸路线不符民意、不得民心,提出要调整两岸论述,包括要抛弃符合两岸各

自有关法规规范的、兼具原则性与包容性的、两岸公权力赖以协商谈判进而两岸制

度化交流合作得以开展以及两岸关系和平发展得以推进的、因而原本也是国民党较

之于民进党的政策优势的“九二共识”(坚持两岸同属一个国家,并逐步推进两岸

统一)。

问题是从1996年历次直接选举以来,国民党所推出的台湾地区领导人候选人的

得票率和国民党在所谓“立法院”所得的“立委”席次,为何总体上呈现下滑的态

势?这种下滑态势代表国民党在台湾政党竞争中总体上在节节败退,政党竞争力总

体上在逐渐弱化中。如果认为国民党的败选是由于国民党坚持“九二共识”造成的,

那么如何解释国民党过往坚持“九二共识”也有赢得选举的时候?如果认为坚持

“九二共识”是一个不利因素,那么又如何解释国民党坚持“九二共识”近20年这

一因素未有变化的情形下,而国民党竞争力却呈现的是逐渐下滑的态势?再者,即

便今天台湾社会民众普遍不认同两岸同属一个国家,国民党坚持“九二共识”是一

个不利因素,那为什么“两蒋”时期的情况却并非如此呢?

显然,决定国民党选举成败与竞争力强弱应另有其他主要因素,而坚持“九二

共识”未必是一个主要因素,也一定不是唯一的主要因素,更非根源性因素。那么,

1996年以来,国民党在台湾选举政治与政党竞争中江河日下的主要原因到底何在呢?

理论而言,在政党政治与选举政治社会中,政党竞争力主要根植于其理念的生

命力、教育的影响力、宣传的号召力(论述的说服力)、组织的凝聚力、统战的吸

引力。事实上这几个方面又是相互联系、彼此影响的,并在相互联系、彼此影响的

过程中共同形塑着政党的竞争力。由此观之,或可找到国民党在台湾选举政治与政

党竞争中竞争力逐渐弱化的主要原因,进而找到国民党的出路。

首先是理念的生命力问题。一个政党的生命力就在于其理念的先进性及其实践

带来的利益的普遍性。孙中山先生时期曾经有“驱逐鞑虏,振兴中华,创立民国,

平均地权”的革命宗旨与纲领。这一纲领显然较好地把理念与利益、目标与手段有

机结合起来。因此,当时的国民党具有较强大的生命力。但是孙中山先生之后,蒋

介石基本上是靠利益维系国民党的生存与发展的,而这时在社会贫富分化长期持续

加剧的过程中利益的普遍性也丧失殆尽。结果,国民党的生命力就日渐弱化,终被

共产党超越。败退台湾后,蒋经国先生时期基于战败的反思与留学苏联学到的社会

主义思想,国民党以“均富社会”、“藏富于民”的先进性理念与利益普遍性获得

持续的生命力。再后来,被迫开启所谓的“政治民主化”,但这成为了民进党攻击

国民党“威权统治”的一大利器。至今,未见国民党有生命力的理念论述。一个政

党不能带给人民以利益是万万不能的,但是只有利益没有理念,不能引领社会意识

形态,也是没有前途的。一个政党要得到人民的认可,必须把利益与理念有机结合

起来,福泽人民,并引领民意。

其二是组织的凝聚力问题。政党组织的凝聚力表现为党内派系的团结性、党员

为党奉献的主动性、党组织的纪律性,以及社会民众入党的积极性。长期以来,由

于理念的缺失,国民党基本上靠利益把各个派系纠集在一起。结果,大家为了各自

利益而貌合神离,不团结、甚至分裂。也因此造成党内利益固化,论资排辈,损伤

党员特别是中青年党员为党奉献的主动性及社会民众入党的积极性。而国民党的组

织纪律性通常被认为是较弱的。常见党内大佬、高层在外公开批评国民党党内已经

通过的纲领文件,或不遵从党的要求而擅自行事。结果,有损党的形象,并让外部

势力有见缝插针的机会。

其三是教育的影响力问题。一个政党存在的价值之一在于以先进的理念与正确

的认知通过教育与宣传手段去引领民意与社会走向,从而也有助于该政党获得民众

的认可与支持。台湾社会转型以来,国民党明显离开了校园讲台。教科书在民进党

执政时被修改到与台湾有关法规规范完全背离,而国民党执政时也未依据台湾有关

法规规范进行拨乱反正。台湾教育机构使用的教科书进而台湾校园讲台都已“绿化”

约20年。结果,近20年来不是国民党在通过教育去影响民众、引领民意,反而是民

众通过选票投民进党在影响国民党的价值取向。

其四是宣传的号召力问题。或者说是论述的说服力问题。近20 年来,国民党不

仅放弃了教育的作用,在非选举的平时也几乎放弃了宣传的作用。台湾媒体严重

“绿化”就是一个明显的证明。长期以来,国民党平时没有积极地运用教育体系与

媒体舆论体系去有效教育和影响社会大众,未能引领民意与社会走向。而民进党则

利用各种条件与机会进入校园与媒体,通过教育与宣传坚持不懈地去影响社会大众,

进而引领民意与社会走向。结果,随着台湾人口的新陈代谢,随着意识形态的逐渐

演变,国民党与台湾社会民众越来越脱离,并被越来越多的台湾民众所疏离与抛弃。

其五是统战的吸引力问题。一个政党需要能够吸引、团结党外的社会民众跟着

自己行动。但上述理念生命力问题、组织凝聚力问题、教育影响力问题、宣传号召

力(论述说服力)问题的综合作用,使得国民党在统战方面也缺乏吸引力,越来越

难以吸引和带动台湾民众。

总之,国民党在阶层属性上本是一个由部分社会精英构成的政党,先天是少数,

并容易脱离群众不接地气,加之近20多年来存在如上所述的几大问题,结果注定了

国民党在台湾政党竞争中越来越没有竞争力。而在当前的台湾社会意识形态与政治

生态格局下,国民党若放弃“九二共识”,甚至彻底“绿化”而主张“台独”,

“拿香跟拜”,不仅未必能够获得那些不认同“九二共识”的民众的选票,反而会

首先丢失那些认同“九二共识”的民众的选票。国民党想要东山再起,需要坚守

“九二共识”,等待广大“庶民觉醒”,更需要在上述诸多方面深自检讨,长期经

营,特别需要重拾理念,凝聚组织,重视教育与宣传的作用,才能吸引民众,增强

政党竞争力。

|

![]()